PROFILE

山﨑達璽

(やまざき たつじ)

株式会社山﨑達璽事務所 代表取締役/F.ラボ - Film Education Lab 代表

映画監督/映像ディレクター/Film Educator

日本映画監督協会会員/日本映画学会会員/歌舞伎学会会員

1974年、名古屋市出身。日本大学藝術学部映画学科監督コース卒、同大学院芸術学研究科映像芸術専攻(修士課程)修了。

1999年、大学の卒業制作『夢二人形』(98)が第52回カンヌ国際映画祭シネフォンダシオン部門にノミネートされ、映画監督デビュー。

▼「ものづくり」の軸

2008年、東洲斎写楽をモチーフにした新感覚の時代劇『宮城野』(出演:毬谷友子・片岡愛之助・國村隼・樹木希林・佐津川愛美ほか)を監督。

映像ディレクターとして、企業のプロモーション映像やWeb CM、教員向けeラーニングコンテンツ、ミュージックビデオなど幅広いジャンルで映像制作を手掛けている。

▼「学び」の軸

2000年から現在まで、TMS 東京映画映像学校をはじめ多くの映像専門学校や俳優養成所で講師を務める。

2015年、アクティブ・ラーニングをはじめ全国の先進的な授業をeラーニング・コンテンツ化する民間事業「Find! アクティブラーナー」に参画。4年にわたり、小学校から大学院まで、専門学校を含めて150コマ以上の実践授業や講義を取材する。

これらの経験から、映像制作を通じて子どもたちのクリエイティビティを引き出す<Film Education>を提唱し、2022年、Film Education Lab(F.ラボ)を設立。

現在、小中高大や特別支援学級、フリースクール、塾など30以上の教育機関と連携して、70以上のワークショップや授業プログラムを実践している。

Profileダウンロード

BIOGRAPHY

はじめまして、山﨑達璽(やまざき たつじ)です

はじめまして、山﨑達璽(やまざき たつじ)です。僕の会社の公式ホームページにようこそ! 今、上に簡単なプロフィールを載せてみました。また、Wikipediaにもプロフィールのハイライトがありますので、よければご覧ください。

さて、それではこのページでは僕の本当の(裏の?)自己紹介をしたいと思います。映画監督として、弱冠24歳にしてカンヌ・デビューという成功をし、そして商業映画第1作での興行的な失敗という挫折をしました。その後、もう映画は撮らないと決め、「映画監督」を捨て、別の人生を歩み始めた、なんてこともありました。

そんな僕のミッション、新たな目標や挑戦について全てを赤裸々に語り、あなたに「山﨑達璽」についてもっと知ってもらえたらと思うのです。

Episode0. 生まれは名古屋、僕はドラゴンズの大大大ファン(でした)

濃いDNAを受け継ぐじいちゃん

僕は1974年に生まれ、名古屋で育ちました。1974年=昭和49年といえば、団塊ジュニア。何と言ってもBOØWY世代! そして名古屋といえば?……ドラゴンズですよね! 観る方の専門ですが、僕は野球が好きで、ドラゴンズの大大大ファンでした(落合監督を不当に解雇したことに抗議して現在凍結中)。

そんな僕の実家は、実は浄土真宗のお寺でした。じいちゃんが住職をやっていたのですが、僕はじいちゃんがとっても好きでした。

じいちゃんとの思い出は、僕が中学生の夏休みの自由研究で、新潟方面へ二人っきりで「我が家のルーツ」を調べに行ったことですね。僕はそれからも折に触れて、自分のルーツがどこにあったかということに常に思いを馳せています。

そんな僕の大好きなじいちゃんは自由人で、酒好きだけど人付き合いは上手ではなく、孤高に生きた人でした。今になって自分の人生を振り返ってみると、じいちゃんの生き様が僕にも隔世遺伝しているのかなと思うことがあります。

僕は今でこそ映画監督をしていますが、子どもの頃は、昆虫博士になりたいと思ったこともあったし、ハレー彗星が来た時は天文学者になりたいと本気で思ったこともあったりと、好奇心旺盛な子どもでした。

Episode1. 特撮好きなおじの存在、映画監督を志す最初のきっかけに

8ミリカメラ(YASHICA 30 L)と映写機(ELMO FP-A DELUXE)

そんな僕が、映画監督を志す最初のきっかけを作ってくれたのは僕の叔父でした。

おじさんは怪獣(ゴジラとか、ガメラとか)が大好きな、いわゆる特撮怪獣マニア。趣味で8mmフィルムを回していて、映画監督を夢みていたこともあったそうです。おじさんは甥っ子の僕をすごく可愛がってくれて、幼稚園の頃は、おじさんと一緒にソフトビニル(当時のフィギュアですね)で遊んだり、ジオラマを作ったり、お寺の本堂に仮設映画館を作ったりなんかもしました。

僕は映画(いや特撮かな?)が自然と好きになり、8mmフィルムで遊び始めていたのは、実はもうこの頃からだったんですね。僕の記念すべき人生初監督作品は、「みんなが突然のたうちまわり、転げ回っている光景をカメラを揺らしながら撮影して、地震に襲われるシーンに見せかける」という、ただそれだけの他愛のない映画でした(笑) でも、この時は映画監督になりたい、というのはまだまだぼんやりとしていたんです。

8ミリカメラ(YASHICA 30 L)と映写機(ELMO FP-A DELUXE)

Episode2. 映画『ラストエンペラー』を観て感動、映画監督を志すきっかけに

『ラストエンペラー』のパンフレットと写真集、そして坂本龍一の著書

「あぁ、自分が目指すのは映画監督なんだな」と思ったタイミングが来たのは1988年、僕が中1の1月でした。ここは僕にとって外せないエピソードです。

歴史マニアの親父とおじさんと3人でベルナルド・ベルトルッチ監督作品の『ラストエンペラー』(87)という映画を観に行ったのですが、僕はこの時、この映画を観て、「こ、この映画はすごい!!」と、中学生ながらに鳥肌が立つほど感動したんです。

何がすごかったのかというと、この『ラストエンペラー』は史劇なんですが、歴史を描きつつもアーティスティックだったりファンタジックだったりする要素が所々に散りばめられていて、この時、僕は「映画というのは、世界を監督の頭の中で自由にアートすることができるんだ! これはすごい!」と思ったわけなんですよね。ご覧になった方は、ぜひコオロギのエピソードを思い浮かべてください。

僕は小さい頃から、いつも劇やお祭りなんかのイベントごとの演出をする側にいました。そういうのが好きだったんです。なので、この時、「あぁ、自分が目指すのは映画監督なんだ」とピンときて、そこから映画監督を志し、まっしぐらに道を進むことになるのです。

そしてまた、同時にこの『ラストエンペラー』という映画では、サントラを作った坂本龍一という存在にも刺激を受けました。もちろん音楽にも感動したんですが、グローバルに活躍する彼の生き方(今で言う、越境者ですね)にもすごく憧れて、僕はこの頃、当時あった彼のエッセーを読み漁り、生き方として彼のようになりたいと思ったのです。

Episode3. ダサいとすら思っていた日本文化に傾倒するようになったきっかけ

シドニーにてカンガルーと戯れるベタな写真

「僕の映画のスタイルの大事な要素になっている「日本文化」、ここに傾倒するようになったきっかけは高校の時に訪れます。実はここも僕にとって外せないエピソードなんです。

僕が通っていた高校は国際教育に力を入れており、高1の時に、オーストラリアに短期留学をしました。この時僕を受け入れてくれたホストファミリーの家で黒澤監督の『七人の侍』(54)がテレビ放送されているのを観たんです。実は当時、黒澤作品というのは日本ではなかなか観ることができなかったので、この時、「こんなに面白い日本の映画があるんだなぁ」と感動しました。

そして、僕を受け入れてくれたのは大の日本好きのホストファミリーだったので、僕は彼らに日本のことについて色々聞かれたのです。ですが、僕はまったく答えられませんでした……。当時の僕は日本の伝統文化なんてさっぱり分からなかったし、「歌舞伎なんて、誰が観るんだよ」ぐらいに思っていましたからね。(今では考えられないですが) ただ、そんな自国のことを答えられない自分がものすごく恥ずかしいと思ったんです。

シドニーにてカンガルーと戯れるベタな写真

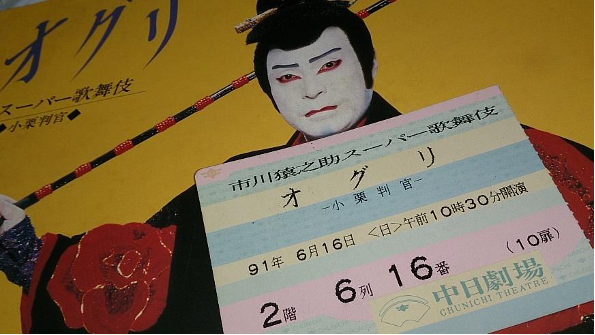

初の歌舞伎体験は三代目市川猿之助(現・猿翁)さんのスーパー歌舞伎

黒澤映画を観たことも重なり、この時、僕は初めて日本人としてのアイデンティティを感じて、帰国後、日本文化について一生懸命調べ、伝統文化、さらには歌舞伎などに傾倒するようになります。そこからです。「今まで全然知らなかったけれど、日本の古典芸能ってなんて素晴らしいんだ!」と思うようになり、一気に引き込まれていったのは。そしてこの時、「将来、日本人である自分が撮るのはどうやっても日本映画にしかならないんだろうな(グローバル化が進み、多様性を認めようという現在ではまた違いますが…)」と思うようになるのです。

Episode4. 映画以外の分野を好きになる

映画作りを頑張れば頑張るほど親に褒められる日々

自由な高校生活を過ごしすぎてしまった僕は、一浪をして小学生の頃からずっと行きたいと思っていた日本大学藝術学部映画学科監督コース(以下、日藝)に進学しました。

日藝では本当に映画三昧の楽しい日々を過ごしました。ここに進学できたのは僕にとって人生の誇りだと思っています。僕は映画学科の勉強だけでは飽き足らず、さらに映画サークルも自ら作って、春休みも夏休みもずーっと映画を作っていたという、そんな4年プラス2年間(大学院)をここで過ごします。

日藝時代に、自分の軸ができたきっかけは、入学後すぐに訪れます。ある先生からこんなことを言われたのです。「あなたたちは自分の専攻分野を勉強するのは当然です。ただ、せっかく藝術学部にいるんだから他の分野をひとつ、好きになるといいですよ」と。この話を聞いた時に、僕は直感的にすぐに「それは、自分にとっては歌舞伎だろうな」と思いました。高校時代のきっかけがあったからなのでしょうが、その瞬間から6年間、僕は歌舞伎をはじめとする伝統文化を一生懸命勉強することになったのです。

映画作りを頑張れば頑張るほど親に褒められる日々

『心中天網島』のパンフレットとプレスシート

「そして、大学1年の20歳の前夜(!)に、歌舞伎(それが人形浄瑠璃だったことは後で知ります)や浮世絵の様式美を映画の中に持ち込んだ篠田正浩監督の『心中天網島』(69)という作品と出会い、自分の中に電流のような衝撃が走る経験をします。

「こんな風に映画の中に、古典芸能を融合することができるのか。まさに自分がやりたいのはこういうものだ」と思ったのです。この瞬間に、今の自分が目指すべき映画のスタイルが確立したと言っても過言ではありません。そう考えると、大学入学時から伝統文化を深く知る努力をしたことは非常に大きな経験だったと思いますね。

Episode5. 卒業制作『夢二人形』がカンヌ国際映画祭にノミネート

大学の卒業制作『夢二人形』撮影中の一コマ

そんなこんなの映画三昧で気付いたらあっという間に僕は大学4年生になってしまっていました。僕は進路をどうするかなんて考えずに、後にカンヌ国際映画祭にノミネートされる卒業制作『夢二人形』(98)の制作に没頭していたので、気が付いたら卒業の1ヶ月前になっていたのです。「やべっ、オレ、どうしよう!」なんて思っていたのですが、親父からの勧めもあり大学院に進学することになります。

そして、燃え尽き症候群になるほどまでに没頭していた僕の卒業制作『夢二人形』は卒業式で学部長賞をもらうことができ、その年の冬、フランスのポワティエで開催された学生映画祭にノミネートされることになりました。僕は訳が分からないまま、現地に行き、そこで自分の人生を動かした運命の人に出会うのです。

亡き友・小口絵理子アナとカンヌ出席

その彼は突然、英語で僕にこう話しかけてきました。「私はカンヌ映画祭のディレクターだ。あなたの映画は素晴らしいからカンヌに出してみないか?」と言うのです。ただ、実はこの時の僕は、嬉しかったというより、「そんな虫のいい話はないでしょ」ぐらいに思っていたんです。

しかし、帰国後、あれは友人と酒を飲んで酔っ払っていた夜中だったと思うのですが、2時半ぐらいに1枚のFAXが届いたんです。そしてそこにはなんと、「あなたの『夢二人形』をカンヌ映画祭に正式にノミネートします」と書いてあったのです!! そこからはもう大騒ぎ。翌朝早く、震える手で親父に「オリンピックに出場が決まったぐらいのことが起こった」と電話したのを覚えています(笑)

亡き友・小口絵理子アナとカンヌ出席

NHKの番組で、故・緒形拳さんから取材を受ける

ノストラダムスの予言が外れた1999年の僕は、終始夢の中にいるような気持ちをずっと、ずっと感じていたのです。

Episode6. 長編時代劇『宮城野』制作、プロと映画を作りたい

『宮城野』撮影中の一コマ(片岡愛之助さんと佐津川愛美さん)

2000年、僕はいよいよ大学院を修了する頃になります。ところが困ったことが起きました。当時の僕は、手前味噌ながらメディアに出たこともあり、『山﨑達璽』はちょっと知られた名前だったので、映像制作会社の面接を受けても、「あなたはご自身でやられたほうが良いんじゃないですか?」と、門前払いにあってしまったのです……。結果、無職になってしまったんです。

しかし、とても有り難いことに縁あっていろんな方から声をかけてもらい、映画監督の名の下に、映像の専門学校の講師をやるようになり、さらに、ミュージック・ビデオやVPの制作、写真撮影などの仕事などがポツリポツリと入ってくるようになりました。この時の目標は、とにかく、自分にとっての2作目(それは長編であり商業用の映画)を撮ることでした。

それからの約20年間は、メインとサブの入れ替わりはありましたが、いろんな映像の仕事をしながら、専門学校の講師としてのキャリアも積んでいくことになります。

この時はまだ、この様々なキャリアが、20年後、大きな2つの軸として自分の目標に繋がってくるとは露ほども思っていなかったのですが。

『宮城野』撮影中の一コマ(片岡愛之助さんと佐津川愛美さん)

故・樹木希林さんには可愛がってもらいました

それから数年後の2004年、とある縁で観に行ったのが、『宮城野』という語り芝居であり、これが商業映画をつくるきっかけになりました。僕は、この芝居に心底感動し、「ぜひこれを映画にしたい」「この舞台を映画として撮ろう」と思ったのです。そして、僕はこの時決めたことがありました。それは、商業映画はプロと一緒にやるということです。

『宮城野』は、故・樹木希林さんをはじめ、毬谷友子さん・片岡愛之助さん・國村隼さんなど、正真正銘本物のプロフェッショナルたちとやることになったのですが、やはり本物は生半可ではなく、余裕がありました。プロとやりたいと思った理由は、一言で言うと、甘えをなくしたいと思ったからです。僕は自主制作映画出身の監督で、これまでは自分の気心知れた仲間たちとの制作で、自分のお金だったこともあり、いろんな意見を封殺してしまっていたことが正直ありました。ただ今回はそれをやめよう、と。

スタッフ側も同様にベテランに参加してもらいました。例えば美術監督。僕が中学生の時から、「僕が映画監督デビューをする時には、絶対この人に美術をやってもらいたい」と思っていた憧れの故・池谷仙克さんに僕のアツい想いを伝えて入ってもらいました。それから僕は、この『宮城野』を完成させるために、足かけ5年もの間、本当に寝食を忘れ、これからどうするかということなんてことは一切考えず、「映画監督」に専念するのですが……

Episode7. 『宮城野』の興行的失敗。僕は負け組の映画監督…

不貞腐れの負け組人生に(イメージ写真)

『宮城野』の制作は、無我夢中でした。そして決断の連続で壁にぶつかってばかりいました。自分の力不足に苛立ち、失望し、何度もくじけそうになりながら、撮影から編集まで半年間を走り抜け、なんとか歯を食いしばり映画を完成させることができました。

しかし……この時、僕と同じく新人だったプロデューサーたちと僕は、この映画を完成させることだけに専念しすぎてしまったのです。気づけば、「劇場公開への段取りがついておらず、配給ルートが見つからない!」ということになってしまいました。今振り返ると、自分の視野が狭かったなと思うのですが、『宮城野』は自分の個性を強く押し出し、かなりアーティスティックにつくりすぎたし、この作品を世の中にどのように出して行くかというプランが十分に固まっていなかったのです。

不貞腐れの負け組人生に(イメージ写真)

僕にあったのは「映画を撮りたい」……ただそれだけで、映画を一本撮りさえすれば、その先はどうにかなると本当に思っていました。しかし、それではどうにもならず、結局、この映画が映画館で大々的に公開されることはありませんでした(2021年、日米英のAmazonプライムで配信されました)。

この時、僕は思ったのです。「こんなに命を賭けて商業映画を撮ったけれど、失敗に終わってしまった。オレも、じいちゃんと同じように孤高の生き方をしてしまい、視野が狭い人間になってしまっていたんだ。オレは負け組だ。負け組の映画監督だ」と。

こうして、足かけ5年を費やしてなんとか完成させた僕のデビュー作、長編時代劇『宮城野』は興行的には失敗を喫し、その後、僕は不貞腐れの負け組人生を歩んでいくことになるのです。

Episode8. もう映画なんて撮りたくない、別の人生をスタート

いったい何枚履歴書を書いたんだろう

今思うと、当時の僕は周りの人たちにとても申し訳ないことをしていました。友人の映画監督から「新作を撮るから、脚本に意見が欲しい」と言われた時にも、「ごめん、そういうのはもうやりたくないんだ」と言って断ってしまっていたほどです。今思えば、映画というものから逃げていたと思うし、シャットアウトしようとしていました。「あれだけ憧れた本物の時代劇をやったんだし。よくやったよ」と、自分に言い聞かせていました。

そして、2015年。いつまでもこんな状態じゃいけないと思った僕は、不貞腐れの負け組人生とサヨナラするために、あれだけ好きだった「映画監督」から離れることにしたのです。まったく違う別の人生を生きることに決めたということです。

この時の僕はもう都内にすら行きたくないと思っていました(極端ですよね)。なので、神奈川県の近所のハローワークに行き、就職先を探すことにしました。

「さて、自分はこれからいったい何をやっていけばいいんだろうか?」

そんなことを考えていたのですが、約20年間、専門学校で講師をやっていたので、「教える」という分野なら自分のやれるところがあるんじゃないかというぐらいの感覚で、試しに、ある学習塾の教室長の面接を受けることにしたのです。

「あぁ、これでもう自分は100%映画から離れていけるはずだ」そう、思っていました。

そして、もちろん100%そうなるはずだったのですが……

まさかそこから、今の人生を賭ける目標が見つかるとは1mmも想像していませんでした……

いったい何枚履歴書を書いたんだろう

Episode9. 日本の教育の未来を作るという尊い仕事との出会いで気付いたこと

40歳、サラリーマンにオレはなる

人生というのは本当に面白いものです。40歳の僕が正社員として就職したその会社では、これから新規事業を立ち上げることになっていました。いわゆる「アクティブ・ラーニング型」の授業のeラーニング動画をつくっていくことになっていて、入社するなり「すぐにそっちに行って欲しい!」と言われたのです。

つまり……入社5日目で新規の学校教育事業の部署に異動することになり、なんと結局僕は就職先でも、映像を撮ることになったのです……。

この時、僕は、正直に言って、こう思っていました。

「予算もないし、尺も短い動画撮影なんて余裕だ」と、その仕事を最初は舐めていました。しかし、このアクティブ・ラーニング型授業というものを実際に自分の目で見た時に、僕は衝撃を受けるほどに感動したんです。

「もし、こんなにすごい授業を受けていたら、自分の人生はきっと大きく変わっていただろうな!」と思うほどに。

そして、これを世に出すということは、ものすごい価値があると思ったんです。

「自分は今、世のため人のためになる、日本の教育を変える仕事をやっている! 自分はそんな尊い仕事をしているんだ!」そう、思うようになり、その仕事にどっぷりはまっていきました。そして、実際に自分たちがつくった動画コンテンツを観て、「人生が変わりました!」という学校の先生たちが次々と現れました。

40歳、サラリーマンにオレはなる

4年間で150コマ以上の授業を撮影しました

こうして僕はこの仕事に関わるようになり、まったく想像をしていなかった、いや、想像なんてできなかったような、たくさんの人と出会いました。そして……かつて経験したことがないぐらいたくさんの映像をつくり続ける日々を送りました。

実は、当時一緒に映像制作をしてくれるスタッフには、僕が20年近く教壇に立って教えてきた、専門学校の教え子たちが多くいます。彼らは僕と同じかそれ以上に、ものづくりに真剣で。僕はそんな教え子たちに囲まれながら、毎日夢中で、毎日を本当に楽しく過ごしていました。

そして、そんな日々の中で気付いたことがあるのです。

それは「僕のこれまでの考え方は間違っていた」ということです。

Episode10.教育に対する大きなパラダイム・シフト

フリーランスの映像ディレクターとして再起動

以前の僕は、映像専門学校での授業に対して、このように考えていました。

「業界の先輩が話していることがすべて。学生は講師が話したことを理解すべきで、わからないのは学生が悪い。学生は受動的であればそれでいい」。

僕自身、このような旧態依然とした、ただただ一斉講義をするだけの講師でした。映像業界はいまでも徒弟制度のようなものがあって、その世界で活動してきた僕の授業というのは、自己満足に過ぎないものだったと思います。

しかし、「アクティブ・ラーニング」に出会い、コンテンツ制作のために、全国の先進的な授業を取材し、最前線の先生方のお話を聞くうちに……

「学生が理解できないのは講師である僕の指導方法が悪い。学生たちをアクティブ(能動的に)にさせる方法は何か?」という大きなパラダイム・シフトが起こったのです。

それからの僕の専門学校での講義や実習(←会社の理解の元、こちらは続けていました)は、これまでとはまったく変わっていったと思います。学生をアクティブにさせることによって、習熟度が格段に高まる経験から得られる、教える立場としての僕の充実感は、何ものにも代えがたいと気づかされたのです。

それから4年、僕は会社を離れることにしました。こんな性格(典型的なHSS型HSP)ですから、組織の一員であり続けることには無理があったんですね(苦笑)

フリーランスの映像ディレクターとして再起動

映像制作を通して子どもたちのクリエイティビティを引き出す

僕は改めて「映像」を幅広いジャンルで捉え直して、再び個人としての映像ディレクターの活動を始動しました。これまでの企業のプロモーション映像やWeb CMなどの制作にプラスして、4年の経験で学んだ企業研修や教員向けeラーニングコンテンツが新しい商材になりました。

そんな中、学校の授業に呼ばれる機会が出てきました。「映像制作」に関するさまざまなご依頼です。GIGAスクール構想が本格化する中で、動画や映像を授業に取り入れたいというニーズが高まり、学校からの相談が日に日に増えていったんです。

「なぜ、僕が学校からアドバイスを求められるのか?」

それは、現役のクリエイターであり、定期的に教壇に立つ現役の講師であり、なおかつアクティブ・ラーニングを学び、教育現場で実践しているからです。そのおかげで、僕は多角的に先生方にアドバイスができるということに気づきました。

このような経験を通じて、「映像制作を授業につなげる方法はないか?」と考えるようになり、ついには、<Film Education>という教育メソッドを提唱するに至ったのです。

アクティブ・ラーニングとの出会いは、僕の講師としてのあり方だけでなく、それからの人生のあり方にも大きな変化をもたらしたのです。

EpisodeX. 映像制作を通じた「ものづくり」と「学び」

これまでの僕は「映画監督」という道をただひたすらに走ってきました。それでどうなるとかそんなことは一切考えていませんでした。それはここまでの僕のエピソードの通りですね。

しかし、最近になってようやく気づいたことがあります。それは「映画監督というのは単なる肩書に過ぎず、映画制作は何かを伝えるための手段である」ということです。何のために、何を伝えるか、何を成し遂げるかが大切なのです。

僕がこれまでに25年以上にわたってやってきたことは、「ものづくり」と「学び」の2つの軸にまとめられます。映画や様々なジャンルの映像制作を通じた「ものづくり」と、映像制作を学校の授業に結びつける教育活動を通じた「学び」です。

この2つの軸を通じて、僕が目指すものは何でしょうか? 実は、最近、自らの新たなミッションを発見できた気がしています。

歴史と文化の伝統を

永遠に輝く美しいものにするために

ものづくりを通じて

そこに現代性を与えて

次代に伝えていく

これが僕のミッション・ステートメントです。これまでの人生でやってきたことがすんなりと納得できます。

今後も僕は、映像制作を通じた「ものづくり」と「学び」の追究を続け、このミッションを果たすために努力し続けていきます。

そして、もちろん映画監督としての志も捨てていません。「カンヌに返り咲きます!」

僕がカンヌに返り咲き、成し遂げたいと今思うことは、本当に本物を世に知らしめたいということです。デジタルが進化し、何となくごまかせてしまったり、そこそこ満足できてしまうような今の時代だけど、やっぱり本物というのは美しいし、心の底から感動できる。そんな本物のものづくりをしたい。

そして、その一つが僕にとっては、映画なんだと。さらに、今、僕の周りには本当に突き詰めたことをやりたいという人が周りにいるので、今の自分にはきっとそれができるはず。

一時期は、もう映画監督を名乗りたくないとすら思った時期もあったけれど、今はまた胸を張って、「自分は映画監督だ」と言い、新たなゴールに向かって行く。

そして、今度は自分の満足のためという「映画監督」から、人に価値を届ける、感動を届ける「映画監督/映像ディレクター」、そして「Film Educator」であり続けます。